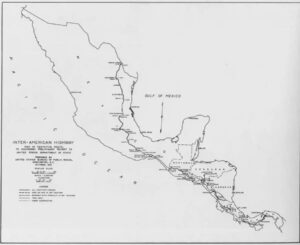

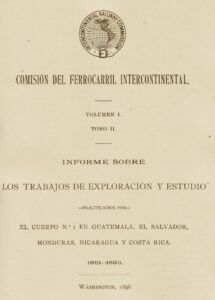

Todo comenzó en 1881. El gobierno de Estados Unidos deseaba trazar una línea de ferrocarril que uniera al continente de norte a sur, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Miles de kilómetros de durmientes y rieles darían paso a convoyes de materias primas y mercaderías industrializadas, pasajeros y transporte de equipos militares. La idea principal era poder movilizar recursos con la menor inversión de tiempos y así poder obtener optimización de ganancias. El proyecto consideraba unir redes ferrocarrileras ya existentes con centros urbanos, puertos y otras infraestructuras públicas y privadas ya existentes o en proyecto para las décadas futuras.

La misión topográfica del ejército estadounidense visitó El Salvador, hizo fotografías y trazó bocetos al lápiz de posibles trayectos que el tramo nacional del ferrocarril interamericano podría tener. Los enfrentamientos constantes con Guatemala, Honduras y Nicaragua echaron a perder esa idea de contar con un Tren del Pacífico que le diera continuidad al que México proyectaba para su costa y que finalizaba a unos kilómetros de las márgenes limítrofes del río Usumacinta.

En 1906, el proyecto del ferrocarril interamericano o panamericano volvió a salir en el escenario centroamericano. La guerra entre El Salvador y Guatemala puso en evidencia que había profundas diferencias para desarrollar un proyecto unificador de ese tipo, incluso por asuntos de medidas en el ancho de las vías. Mediante intervenciones directas de Theodore Roosevelt y Porfirio Díaz Mori, presidentes de Estados Unidos y México, se buscaba imponer la paz en la región y que se retomara la negociación que hiciera realidad ese proyecto ferrocarrilero. La empresa inglesa Railways of Central America esperaba su momento para expandir sus operaciones. Pero eso nunca llegó.

En 1933, en Montevideo (Uruguay), en el marco de la VII Conferencia Panamericana fue la última vez que se abordó la posibilidad de crear ese ferrocarril continental, cuyo trazado era para entonces un asunto de importancia para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Para entonces, los automotores de combustión interna ya llevaban un par de décadas en sus recorridos por las carreteras, avenidas, caminos y veredas de las Américas. Lo que más urgía ya no era ver al caballo de fuego con sus vagones, sino que se trazara una línea de asfalto desde el norte hasta el sur de la masa continental americana. Al proyecto se le llamó Carretera Interamericana o Panamericana.

En diciembre de 1941, el gobierno estadounidense presidido por Franklin Delano Roosevelt dio el visto bueno para que el banco federal de esa nación le otorgara dos préstamos millonarios al régimen dictatorial del brigadier Maximiliano Hernández Martínez. Uno, por un poco más de 1.6 millones de dólares, estaba destinado a la compra de armas modernas para equipar al ejército nacional en nombre de la defensa continental frente a las potenciales amenazas de las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokio. La Segunda Guerra Mundial estaba en plena marcha y El Salvador ya formaba parte de las naciones unidas o aliadas en contra de los totalitarismos del nazismo, el fascismo y el expansionismo nipón. El otro préstamo era para recursos que hicieran posible la construcción de la anhelada Carretera Panamericana.

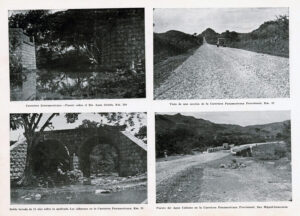

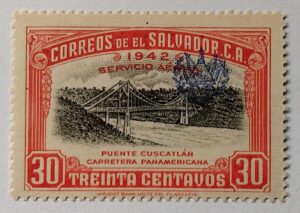

Debido a la urgencia de contar con esa carretera para contribuir con la posible movilización rápida de tropas de infantería y vehículos pesados de artillería y otras ramas castrenses, el gobierno martinista decidió hacer un primer trazo de esta, con recursos como el balastro (piedra triturada), sin necesidad de usar pavimentación basada en el escaso petróleo requerido por la economía de guerra y limitado en sus importaciones hacia el país. Además, ese primer trazado sirvió para conectar a la capital con diversos puentes ya existentes, entre ellos el puente Cuscatlán conceptualizado desde 1939 y que para entonces se construía sobre el paso San Lorenzo, en el río Lempa. El general de brigada, sus funcionarios e invitados especiales lo inaugurarían en junio de 1942 y lo mostrarían al mundo como un auténtico orgullo nacional, edificado por la misma empresa responsable de la construcción de los puentes de Brooklyn y del Golden Gate.

Con las firmas oficiales de autorización y recepción del dinero de ambos préstamos, el gobierno martinista echaba por tierra su propia propaganda, que años antes había ordenado colocar una placa metálica en el Salón Azul del Palacio Nacional, para recordarle a los diputados que no debían suscribirse más empréstitos o préstamos con ningún banco ni gobierno. La realidad ponía en evidencia a la dictadura y le tumbaba sus mitos y leyendas.

Nacido en Hyde Park (New York) el lunes 30 de enero de 1882, Franklin Delano Roosevelt era el 32º. Presidente de los Estados Unidos. Sus sucesivos mandatos iniciaron el sábado 4 de marzo de 1933 y se extendieron por los siguientes 12 años. Luego del ataque japonés contra la base de Pearl Harbor, fue él quien decidió que su patria entrara en la Segunda Guerra Mundial y que 33 naciones más lo siguieran en su lucha. Desde esa posición, negoció varias veces con Reino Unido, Unión Soviética y China el destino de los diferentes teatros de operaciones, gracias a sendas reuniones cumbre. Aquejado por la vejez y la poliomielitis, su vida y su último período presidencial finalizaron el jueves 12 de abril de 1945, en Little White House, en el estado de Georgia.

Al día siguiente, desde el Salón Azul del Palacio Nacional en San Salvador, la bancada del oficialista Partido Pro-Patria de la dictadura martinista emitió el decreto no. 46, que ordenaba duelo nacional por el fallecimiento de Roosevelt y que las banderas nacionales ondearan a media asta en todo el territorio salvadoreño. La dictadura martinista recién había aplastado, a fuego y sangre, una intentona golpista desplegada por militares jóvenes durante la festividad católica del Domingo de Ramos del 2 de abril.

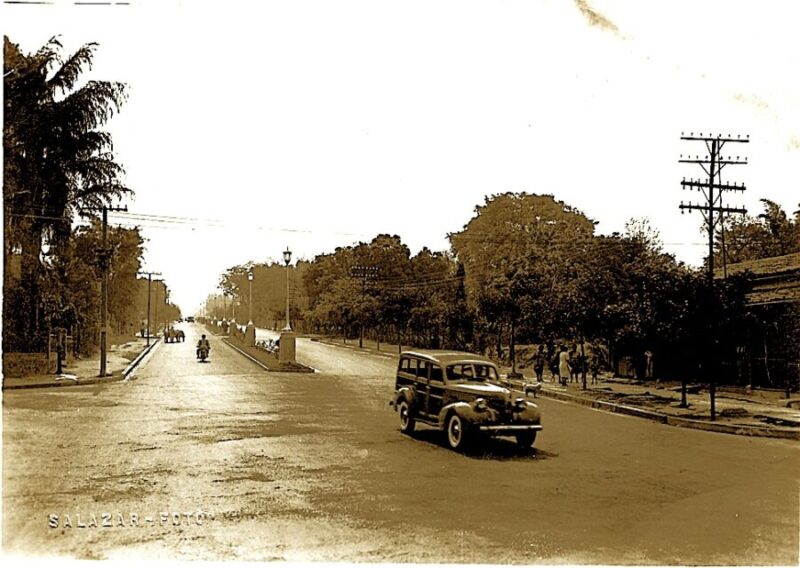

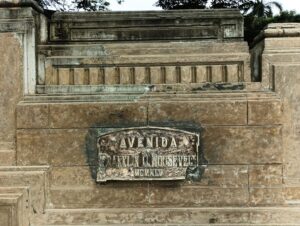

Ese mismo día, mediante el decreto legislativo no. 50, el cuerpo de diputados ordenó que la elegante y residencial Doble Vía -construida para comunicar al centro capitalino con el Estadio Nacional de la Flor Blanca- fuera bautizada como Avenida Franklin Delano Roosevelt. Ningún funcionario se puso a pensar que las avenidas en el trazo urbano de San Salvador son de norte a sur y viceversa. Ese nombre así quedó consignado para la posteridad en una semidestruida placa metálica instalada en el muro perimetral de lo que todavía queda del Hospital Rosales.

Pero aquel homenaje legislativo le pareció insuficiente al régimen martinista. En plena Huelga de Brazos Caídos, la larga y férrea dictadura necesitaba tener gestos notables con el gobierno estadounidense. El miércoles 25 de abril de 1945, mediante el decreto no. 63, la Asamblea Legislativa decretó que todo el trazado de la Carretera Panamericana en su trayecto por el territorio salvadoreño pasaría a ser conocido como Carretera Franklin Delano Roosevelt. Tras el asesinato del menor estadounidense José Wright Alcaine por los disparos de un policía nacional, el brigadier Hernández Martínez fue obligado a renunciar y a marcharse el exilio.

Con el paso de los años, el nombre de la Carretera Franklin Delano Roosevelt fue olvidado por la mayor parte de los municipios por lo que atravesaba. Ocho décadas después de su designación, apenas lo conservan San Salvador (bajo la denominación popular de Alameda Roosevelt, sin que exista en ella un tan sólo álamo), Soyapango y San Miguel.

En su curiosa y a veces caótica nomenclatura, la capital salvadoreña cuenta con dos avenidas que no lo son (la otra es el Paseo Independencia) y con una calle híbrida denominada Sexta Décima. Ojalá llegue un tiempo futuro donde los diversos niveles del gobierno se interesen por ordenarla y dotarla de nombres de personajes de nuestra historia local, nacional, regional, continental y mundial. Hay decenas de vías que bien podrían ostentar el nombre de una mujer o un hombre de aportes significativos para la microhistoria y los escenarios globales. Un buen paso podría darse en 2026, cuando se cumplirán los 250 años de la independencia de los Estados Unidos y así habría posibilidad de rendir homenaje a más de algún personaje notable que vincula a ambos países. Reajustar el nombre de la “avenida” Roosevelt o devolverle su designación decretada a la CA1 o Carretera Panamericana podría marcar el inicio de esa efemérides.