Entre marzo y mayo de 1934, el reconocimiento salvadoreño al imperio títere de Manchukuo, establecido por Japón en Manchuria, le generó un amplio rechazo internacional en el seno de la Sociedad de Naciones, con sede permanente en Ginebra.

Estados Unidos y Reino Unido expresaron fuertes críticas a ese movimiento diplomático, mientras que medios de comunicación de China y la Unión Soviética lanzaron la idea de que la pequeña república centroamericana se había alineado con Manchukuo, Japón, Italia y Alemania para dar paso a una Anti-Sociedad de Naciones, base del futuro Eje Berlín-Roma-Tokio que sería uno de los bandos en contienda durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso, Estados Unidos llegó a dudar si le retiraba o no su propio reconocimiento recién hecho al régimen del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, pero decidió esperar, en especial tras el nunca aclarado atentado dinamitero que destruyó casi por completo al puerto de La Libertad y que el gobierno martinista encubrió para no dar su brazo a torcer.

La realidad fue que, después de tanto polvo levantado, El Salvador no obtuvo lo que pretendía con el reconocimiento al imperio manchukuano: acceso a sus mercados masivos y a los del Imperio del Sol Naciente, para así no depender de Estados Unidos al vender sus exportaciones de café, agobiadas desde 1929 por la crisis bursátil de Wall Street y la baja en los precios internacionales del grano.

Al declararles la guerra al Japón y a Manchukuo el lunes 8 de diciembre de 1941, el gobierno salvadoreño del brigadier teósofo ponía al país dentro de las naciones aliadas y lo hizo ingresar en la Segunda Guerra Mundial.

Toda esa carga de recuerdos y vivencias recientes era la que arrastraba la delegación salvadoreña que, designada con prisas burocráticas, abordó aviones desde San Salvador y Washington, D. C. para asistir a la Conferencia Internacional de Paz en el puerto californiano de San Francisco. Desde la invasión a Normandía en junio de 1944 y los avances del Ejército Rojo por el este europeo y los de los estadounidenses en el Pacífico sur, los aliados veían posible terminar la guerra en a mediados de 1945 o, a lo sumo, en el segundo semestre de ese año, toda vez y que el Proyecto Manhattan lograra sus objetivos atómicos.

Te puede interesar: El Salvador y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (I)

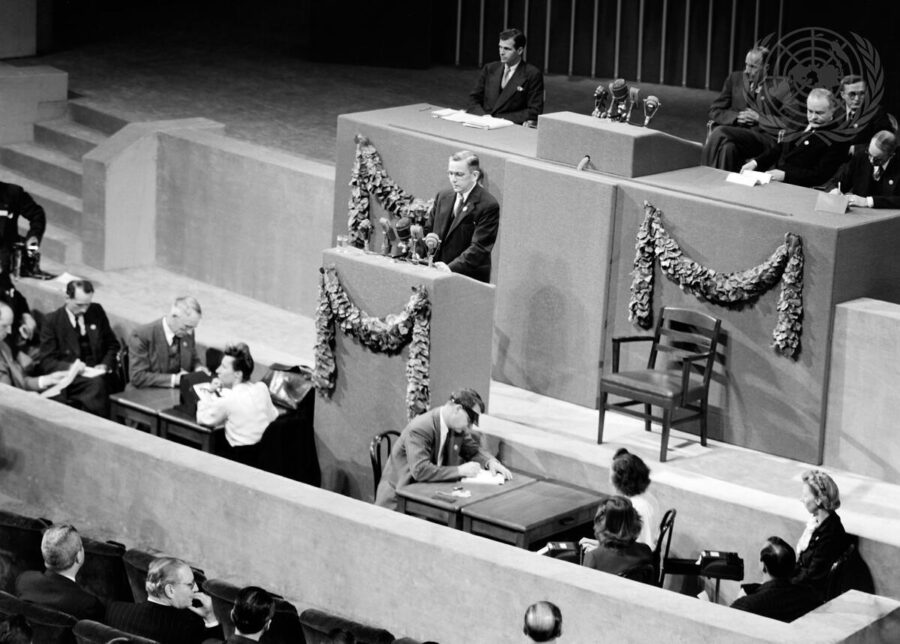

Entre el miércoles 25 de abril y el lunes 25 de junio de 1945, las delegaciones de más de 50 naciones aliadas se dieron cita en los más de 3,000 asientos del War Memorial Opera House, un edificio renacentista americano diseñado por Arthur Brown Jr. e inaugurado el sábado 15 de octubre de 1932 en la parte oeste de la avenida Van Ness, frente a la zona trasera del City Hall de San Francisco.

En ese amplio lugar, el trabajo de la Conferencia se desarrolló dentro de cuatro grandes comisiones:

-La Comisión I (Disposiciones Generales) coordinó las labores del Comité Técnico 1 (Preámbulo, Propósitos y Principios) y del Comité Técnico 2 (Membresía, Enmienda y Secretaría).

-La Comisión II (Asamblea General) organizó los trabajos del Comité Técnico 1 (Estructura y Procedimientos), el Comité Técnico 2 (Funciones Políticas y de Seguridad), el Comité Técnico 3 (Cooperación Económica y Social) y el Comité Técnico 4 (Sistema de Fideicomiso).

-La Comisión III (Consejo de Seguridad) dirigió las funciones del Comité Técnico 1 (Estructura y Procedimientos), Comité Técnico 2 (Acuerdo Pacífico), Comité Técnico 3 (Acuerdos de Aplicación) y Comité Técnico 4 (Acuerdos Regionales) y

-La Comisión IV (Organización Judicial) coordinaba el trabajo del Comité Técnico 1 (Corte Internacional de Justicia) y del Comité Técnico 2 (Problemas Jurídicos).

Por instrucciones expresas del gobierno presidido por el general Salvador Castaneda Castro, la delegación salvadoreña encabezada por el embajador Dr. Héctor David Castro Gomar se enfocó en los trabajos de la cuarta comisión, aunque mantuvo actividades en el resto de las comisiones y comités técnicos. El sábado 28 de abril de 1945, el jefe de la delegación salvadoreña pronunció un discurso ante el pleno de la Conferencia, en el que señaló:

“Todos los miembros de la delegación salvadoreña somos plenamente conscientes de la gran responsabilidad que recae sobre los hombros de todos los delegados de esta Conferencia en nuestra tarea común de organizar la paz futura. La Conferencia misma es el foco donde se centran las miradas del mundo entero. Debemos tener éxito. No podemos permitirnos decepcionar a nuestros pueblos. Debemos aliviar sus ansiedades y miedos.”

Sus palabras también se centraron en destacar la importante labor futura que tendrían en sus manos los jueces y fiscales de la Corte Internacional de Justicia -de la que sería juez y presidente el veterano jurisconsulto y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero (San Salvador, 26/6/1876-Niza, Francia, 25/10/1958), juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional vinculada con la Sociedad de Naciones-, a la vez que rememoró a la Corte Centroamericana de Justicia fundada en 1907, en Cartago (Costa Rica), como una institución pionera de ese tipo de tribunales multinacionales en la historia jurídica global. En ese sentido, la delegación salvadoreña mostraba músculo en cuanto al conocimiento del derecho internacional y sus consecuencias en casos de litigios, arbitrios, crímenes y delitos de afectación masiva.

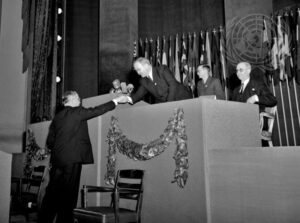

Mientras proseguían los trabajos y los días de la Conferencia, en mayo la Alemania nazi se rindió ante las fuerzas aliadas y se puso fin a la guerra en el frente europeo. Bajo ese impulso de victoria, las delegaciones continuaron con las discusiones de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo texto final fue aprobado y firmado en el Teatro Herbst del edificio memorial de Veteranos de la Primera Guerra Mundial en aquella ciudad portuaria californiana, el martes 26 de junio de 1945. Con el texto publicado en varios idiomas, las delegaciones volaron hacia sus diferentes países, en procura de que sus parlamentos aprobaran y ratificaran aquel instrumento internacional, para así poder presentar los respectivos instrumentos de ratificación a la mayor brevedad posible y que la Carta entrara en absoluta vigencia planetaria, incluso entre las naciones del Eje que se sumarían más tarde a sus cláusulas.

La República de El Salvador tenía un problema con el asunto de la ratificación legislativa de la Carta de las Naciones Unidas, porque en esos momentos no tenía una Asamblea Legislativa, sino una Constituyente. Para buscar superar las variadas manipulaciones hechas por la dictadura martinista en la Constitución de 1886 para mantenerse en el Poder Ejecutivo, el gobierno de Castaneda Castro trataba de lograr un nuevo texto constitucional. Al final, haría nuevas modificaciones a la Carta Magna liberal de 1886, en las que establecería el Seguro Social, vincularía al Código de Trabajo, otorgaría derecho a la huelga y derechos a los trabajadores agrícolas y a las empleadas domésticas y regularía la figura del amparo como mecanismo para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Ese décimo texto de la historia constitucional salvadoreña sería promulgado el jueves 29 de noviembre de 1945.

Para solventar esa situación legislativa y poder darle curso legal al instrumento portado por la delegación enviada a San Francisco, el lunes 2 de julio de 1945 Castaneda Castro emitió el decreto ejecutivo no. 27, en el que convocó para que la Asamblea Nacional Constituyente realizara sesiones extraordinarias con carácter de Asamblea Legislativa desde el 5 de ese mes, lo cual hizo mediante el decreto legislativo no. 130. Ricardo Rivas Vides presidía aquel cónclave de diputados constituyente-legislativos.

Una semana después de haber sido instalada, aquella atípica Asamblea ratificó la Carta de las Naciones Unidas mediante el decreto legislativo no. 134, fechado el jueves 12 de julio de 1945 y publicado en el Diario Oficial tomo 139, no. 191, el martes 4 de septiembre, cuando apareció junto con la traducción castellana de la Carta, entre las páginas 2945 y 2962. La aprobación presidencial de Castaneda Castro fue publicada en el no. 212 de ese mismo medio impreso gubernamental, el sábado 29 de septiembre, tres días después de que la República de El Salvador depositara su instrumento de ratificación. La Carta de las Naciones Unidas entró en vigor el miércoles 24 de octubre de 1945. El imperio japonés se había rendido ante los aliados el domingo 2 de septiembre y comenzaba el período de ocupación y reconstrucción de los anteriores teatros de operaciones en Europa y el Pacífico Sur.

En sus ocho décadas de existencia, el sistema de Naciones Unidas ha atravesado por múltiples crisis y ha tenido que lidiar con infinidad de conflictos y guerras, ha visto el surgimiento y desaparición de diversas naciones y alianzas, ha sobrevivido a imperialismos e ideologías de diversos cuños y ha presenciado los arrebatos físicos y tecnológicos de muchísimos líderes, la mayoría de los cuales ahora yacen olvidados en los escenarios y memorias globales. Incluso, en tiempos más recientes, ha presenciado desplantes como selfies en su principal tribuna, cuestionamientos a la viabilidad de sus funciones y mucho más, pero todo eso ha logrado superarlo y continuar como el principal organismo multilateral del mundo contemporáneo, con sus aciertos, sus vaivenes y sus ajustes, desajustes y reajustes.

En caso de El Salvador, es imposible olvidar el papel crucial que secretarios generales de la ONU como el peruano Dr. Javier Pérez de Cuéllar (1920-2020) y el egipcio Dr. Boutros Boutros-Ghali (1922-2016) jugaron, entre 1989 y 1992, en el proceso de diálogo y negociación que puso fin a los doce años de guerra interna (1979-1992) y sus fases de posguerra, supervisados por las fuerzas internacionales de ONUSAL. Por más que se quiera reescribir y tergiversar la historia nacional, esa parte reciente no puede ni debe ser olvidada jamás.